发布时间: 2025-07-14 10:00:59来源:智车行家

交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。

01

交换机行业概况及技术趋势

1.1. 交换机是实现网络互联的关键设备

交换机是搭建网络的核心设备之一,主要功能为扩大网络覆盖范围,能为子网络提供更多的连接端口。

◆ 对外提供网络端口:以太网交换设备对外提供高速网络连接端口,直接与主机或网络节点相连,可为接入设备的任意多个网络节点提供电信号通路和业务处理模型,其拥有一条高带宽的背部总线和内部交换矩阵,可进行多个端口之间的数据传输和数据报文处理。

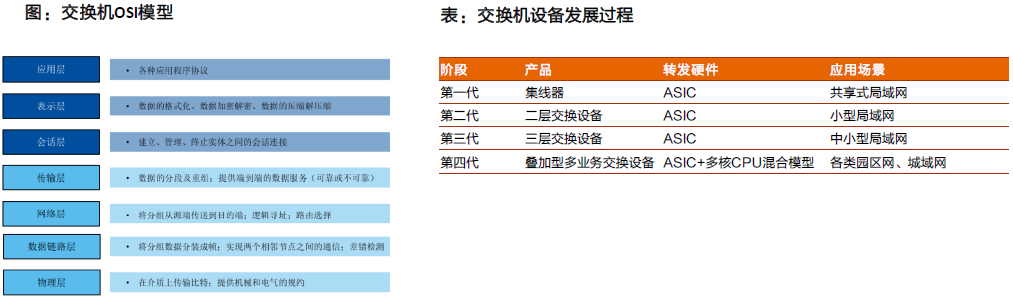

◆ 遵从OSI模型:以太网交换设备在逻辑层次上遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。

◆ 交换设备同步演进:从 1989 年第一台以太网交换设备面世至今,经过30 多年的快速发展,以太网交换设备在转发性能上有了极大提升,端口速率从 10M 发展到了 800G,单台设备的交换容量也由数十 Mbps提升到了数十 Tbps。早期的以太网设备如集线器为物理层设备,无法隔绝冲突扩散,限制了网络性能的提高。随着技术的发展,如今的以太网交换设备早已突破当年桥接设备的框架,不仅能完成二层转发,也能根据 IP 地址进行三层路由转发,甚至出现工作在四层及更高层的以太网交换设备。

1.2.交换机可按不同维度进行分类

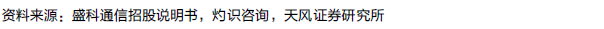

交换机从不同角度可分为多种不同的类型,可按照应用场景、网络层次、管理类型、OSI网络模型、端口速率、整机结构等方式进行分类。

◆ 按应用场景划分:园区交换机、数据中心交换机

◆ 按网络层次划分:接入交换机、汇聚交换机、核心交换机

◆ 按管理类型划分:无管理型交换机、Web管理型交换机、全管理交换机

◆ 按OSI网络模型划分:二层交换机、三层交换机

◆ 按端口速率划分:百兆交换机、千兆交换机、万兆交换机、多速率交换机

◆ 按整机结构划分:盒式交换机、框式交换机

1.3.数据中心建设推动交换机需求增长

根据中国信息通信研究院,数据中心作为承载各类数字技术应用的物理底座,其产业赋能价值正在逐步凸显,国内外数据中心市场规模持续增长。

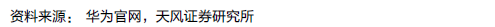

◆ 国际方面,世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展,数据中心市场规模不断扩大,投资并购活跃,竞争日益激烈。全球数据中心市场规模预计从2020年的619亿美元增长到2025年的968亿美元,5年CAGR为9.4%。

◆ 国内方面,“新基建”的发展及“十四五”规划中数字中国建设目标的提出,为我国数字基础设施建设提供了重要指导,我国数据中心产业发展步入新阶段,数据中心规模稳步提升,低碳高质、协同发展的格局正在逐步形成。我国数据中心市场规模预计从2020年的1168亿元增长到2025年的3180亿元,5年CAGR为22.2%。

1.3.数据中心建设推动交换机需求增长

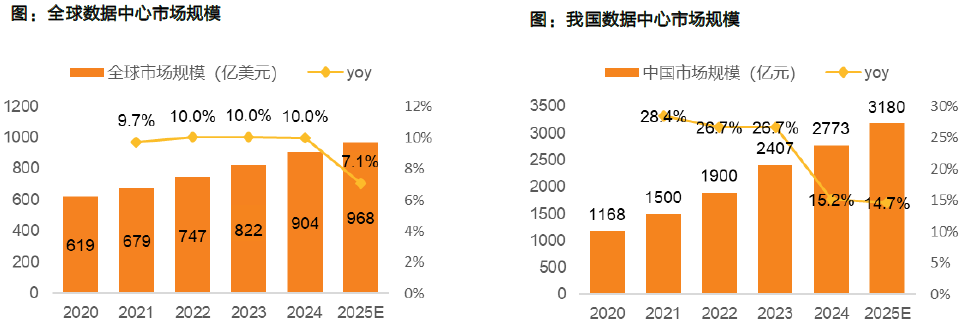

◆ 我国数据中心交换机占交换机总量的比例将持续提升:根据 IDC 数据统计,中国数据中心交换机市场规模占交换机市场总规模的比例在 2021 年为 44.4%,预计 2026 年,该比例将上升至 51.7%。根据IDC数据统计,2022年国内数据中心交换机市场规模为31.8亿美元,同比增长12.8%,预计到2026年,数据中心交换机市场规模为48.1亿美元,从2020-2026年的年均复合增长率为 10.6%。

◆ 数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新:传统数据中心主要基于 10G 网络架构,随着数据流量的不断增长,特别是5G时代到来后流量激增,数据中心面临着更大的来自应用和数据的网络压力。数据中心亟待解决数据中心之间的海量数据高速迁移问题,消除数据中心间的带宽瓶颈,大幅提升数据中心间的带宽利用率等问题。

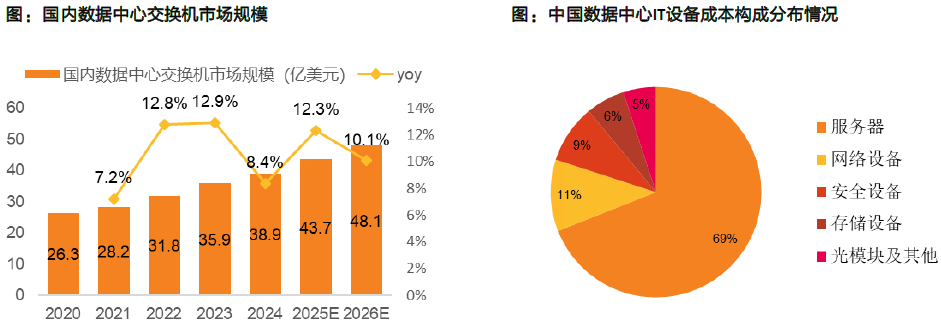

◆ 数据中心网络设备成本占比:从数据中心成本构成情况来看,我国数据中心IT设备成本中,网络设备成本占比为11%左右。

1.4. 交换机技术趋势一:白盒技术推动软硬件解耦,降低购置和运维成本

白盒交换机是一种软硬件解耦的开放网络设备,与传统软硬一体的封闭交换机相比具有诸多优势。

◆ 优点:(1)相比传统交换机软硬件捆绑购买、垄断使用,白盒交换机能够显著降低交换机的购置成本;在软件功能方面,可以基于开源软件进行二次开发,降低开发周期和成本。(2)其次,白盒交换机支持硬件数据面可编程和软件容器化部署,可以对网络功能进行快速升级迭代;(3)另外,借助容器化部署,能统一简化管理运维,降低网络的运维成本。

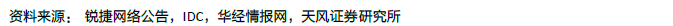

◆ 发展历程:Linux 1.0版本于1994年正式发布,2年后2.0版本正式更新,提供了网络协议/功能控制的开源框架;2015年,OCP成功推出第一款白盒交换机Wedge;2016年至今,白盒设备、软件操作系统、网络自动化等技术已得到蓬勃的发展。

◆ 白盒交换机开源组织:开放计算项目、开放网络基金会、电信基础设施项目、开源数据中心委员会

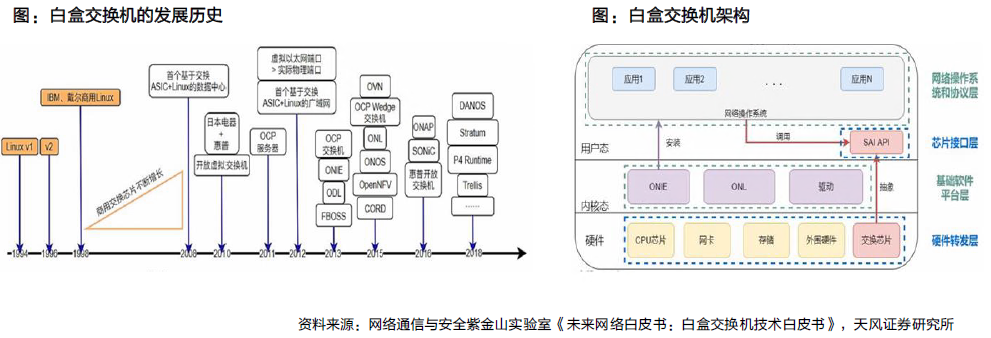

◆ 白盒交换机分硬件和软件两个部分:用户可以任意购买交换机的硬件、安装软件。白盒交换机将网络中的物理硬件和操作系统进行解耦,让标准化的硬件配置与不同的软件协议进行匹配。下游客户可以任意购买交换机的硬件、安装软件,也可以定制自己的牌子,可以获得更高的性价比和灵活性,不会再受制于某个厂商。

1.5.交换机技术趋势二:CPO交换机前景广阔,国内外大厂争相布局

CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装,可降低交换系统功耗。

◆ 优势:低功耗、低时延、高带宽、降低成本等。

◆ 系统功耗降低25%:根据 Cisco 统计,对比可插拔(Pluggable)方案,CPO 方案能够使得ASIC连接至可插拔光模块所需的功耗最多可降低50%、可使 51.2T 交换机总功耗降低 25%-30%,这是由于取消了光学器件中功耗较高的 DSP,以及在 ASIC 上使用功耗较低的 Serdes。

◆ 总体结构:主要由交换芯片ASIC、OE光引擎(含PIC)、ELS外置光源、柔性光背板、MPO连接器等部件组成。

◆ CPO市场空间:根据Yole预测,伴随未来人工智能(AI)的发展,数据通信光学器件一直在增长,2022-2028年其CAGR将为24%,2028-2033为80%,收入预计将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元,其中CPO将从2022年的600万美元增长到2033年的2.87亿美元,CAGR为69%;OIO将从2022年的500万美元增长到2033年的23亿美元,CAGR为81%。

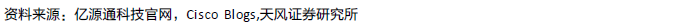

◆ 博通:2021年初公布为配备CPO的以太网交换机制定了非常激进的时间表,到2024年3月博通宣布向客户交付了CPO交换机Bailly,是业界首款51.2Tbps CPO以太网交换机,产品采用8个基于硅基光电子技术的6.4Tbps光学引擎与博通的Tomahawk 5交换机芯片集成在一起。 Bailly使光互连的功耗降低70%,与可插拔光收发模块解决方案相比,硅面积利用率提高了8倍。

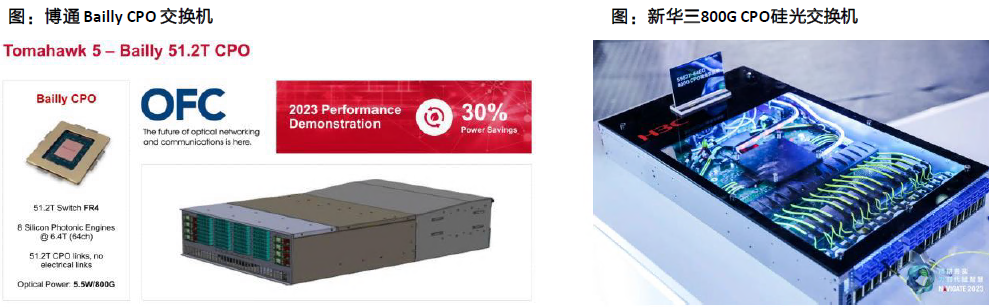

◆ 新华三:在2023年领航者峰会上,新华三首发了800G CPO硅光数据中心交换机。该CPO交换机单芯片支持51.2T交换能力,支持64个800G端口,并融合CPO硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术,适用于AIGC集群或数据中心高性能核心交换等业务场景中。

◆ 锐捷网络:2022年OCP峰会上,发布了业界领先的25.6T CPO交换机,该款CPO交换机支持32个QSFP112可插拔光模块接口,支持扩展32个400G DR4接口。与可插拔光模块方案相比,CPO方案能使交换机整机光模块功耗降低50%以上。可应用于数据中心,解决高速信号损耗过高的问题。

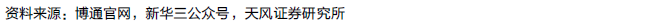

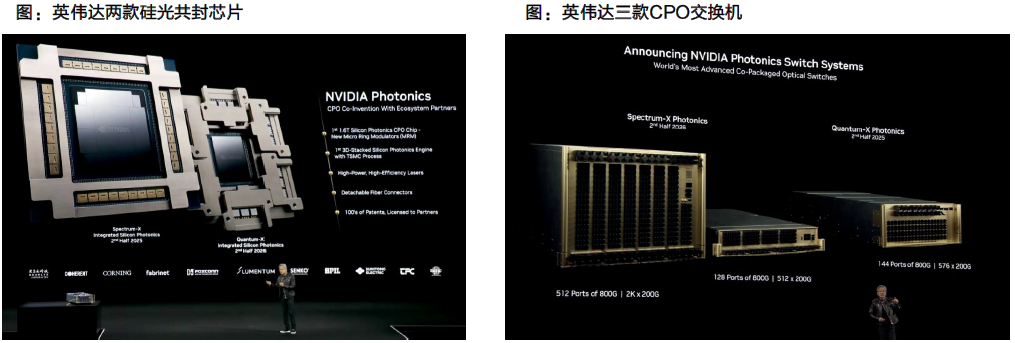

◆ 发布CPO交换机:英伟达在2025年的GTC大会上推出了Quantum-X硅光共封芯片、Spectrum-X硅光共封芯片以及衍生出来的三款交换机产品:Quantum 3450-LD、Spectrum SN6810和Spectrum SN6800。Quantum-X交换机基于IB网络技术,预计2025年晚些时候上市;Spectrum-X交换机基于以太网技术,预计2026年上市。

◆ 英伟达CPO的合伙伙伴包括:Browave、Coherent、Corning、Fabrinet、Foxconn、Lumentum、Senko、SPIL、Sumitomo、TFC(天孚通信)和台积电。英伟达团队携手产业伙伴推动CPO联合创新,包括首款采用微环调制器(MRM)1.6T硅光CPO芯片,首个采用TSMC制程3D堆叠硅光子引擎,搭载了高输出功率激光器和直连光纤连接器。

02

交换机产业链分析

2.1.交换机产业链整体情况分析

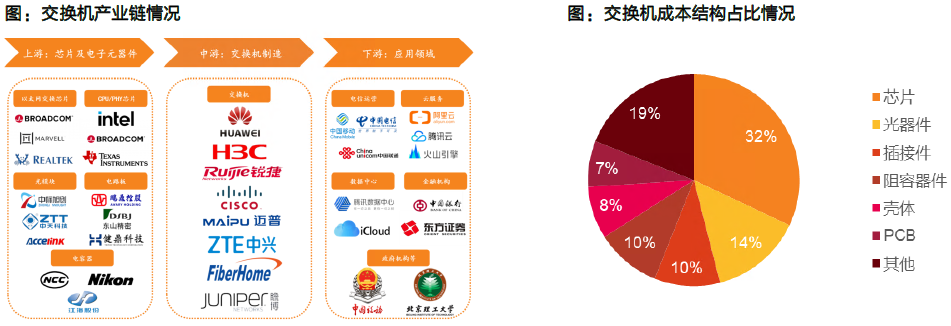

◆ 交换机产业链上中下游:交换机产业链上游为芯片及电子元器件,包括以太网交换芯片、CPU/PHY芯片、电子元器件;中游为交换机制造,可分为广域网交换机和局域网交换机;下游应用于电信运营、云服务、数据中心、金融机构、政府机构等领域。

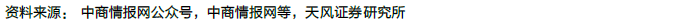

◆ 交换机芯片成本占比最高:交换机主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、壳体、PCB等资源组成。其中芯片成本占比最高,达32%。其次分别为光器件、插接件、阻容器件、壳体、PCB,占比分别为14%、10%、10%、8%、7%。

2.2.受益于数字经济的发展,交换机市场稳步增长

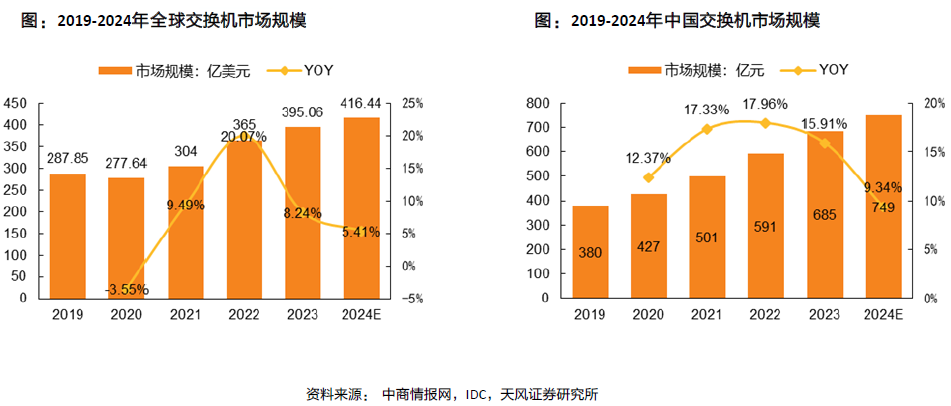

◆ 在数字化转型和人工智能趋势的推动下,全球交换机市场规模稳步增长。根据IDC数据,2022年,全球交换机市场规模为365亿美元,同比增长18.7%,2023年约为395.06亿美元。根据中商产业研究院预测,2024年全球交换机市场规模将达到416.44亿美元。

◆ 云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时,国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设,如“互联网+”、工业4.0和新基建等,我国的网络设备行业迎来发展机遇。2022年中国交换机市场规模达到约为591亿元,同比增长17.96%,2023年约为685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用,中商产业研究院预测,2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。

2.3.交换机市场集中度较高

◆ 全球交换机市场竞争格局:根据IDC统计数据,2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、华为、 HPE、新华三,前五厂商的市场份额为69.60%,市场集中度较高,其中,思科以35.9%的市场份额位列全球第一。

◆ 中国交换机市场竞争格局:中国交换机行业集中度较高,呈现寡头竞争的市场格局。根据中商产业研究院统计数据,中国交换机前五厂商分别为华为、新华三、锐捷网络、思科、中兴通讯,前五厂商的市场份额为89.7%,其中,华为以35.8%的市场份额位列国内第一。

2.4.交换机代工模式分为OEM和ODM

◆ 品牌商和制造商专业分工:交换机属于网络设备的一种,网络设备制造行业属于电子制造行业的一个应用领域分支。随着全球电子制造行业的不断发展,整个产业链逐渐呈现出品牌商和制造服务商专业化分工的行业格局。品牌商为了迅速扩大产能、降低生产成本及缩短新产品开发周期,逐渐把产品生产制造和开发设计环节外包,其业务重心转向新产品开发、品牌管理与市场营销。

◆ 合作模式:全球电子制造服务商与品牌商的主要合作模式为 ODM(含 JDM)和 OEM模式,其中 ODM 合作模式对制造服务商的综合实力要求高,业务合作关系也更加紧密。 ODM 模式较 OEM 模式优势在于保障了订单的份额,并获得一定期限的订单份额保护期。

◆ 结构占比情况:从国内市场来看,2021年我国交换机品牌商市场占比68.7%,代工厂市场占比31.3%。

◆ 交换机代工向中国大陆转移:网络设备制造服务业作为全球电子外包服务业的一个专业化分支,经历了从欧美向日韩、我国台湾地区再向大陆地区转移的发展历程,目前产业主要集中在我国大陆地区。

2.6.交换芯片为交换机的核心部件

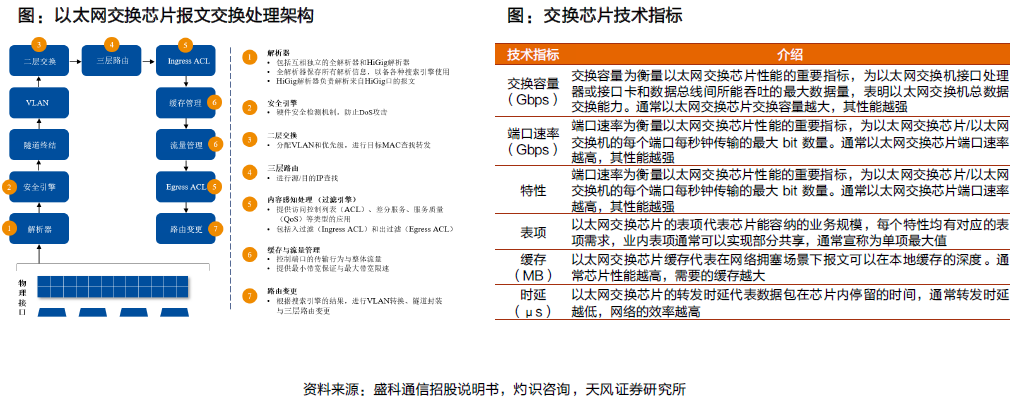

◆ 交换芯片的功能:以太网交换芯片为用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片,是针对网络应用优化的专用集成电路。以太网交换芯片内部的逻辑通路由数百个特性集合组成,在协同工作的同时保持极高的数据处理能力,因此其架构实现具有复杂性。

◆ 交换芯片的工作原理:(1)需要传输的报文/数据包由端口进入以太网交换芯片之后,首先进行数据包头字段匹配,为流分类做准备;

(2) 而后经过安全引擎进行硬件安全检测;符合安全的数据包进行二层交换或者三层路由,经过流分类处理器对匹配的数据包做相关动作(比如丢弃、限速、修改 VLAN 等);(3)对于可以转发的数据包根据 802.1P 或 DSCP 放到不同队列的 buffer中,调度器根据优先级或者 WRR 等算法进行队列调度,在端口发出该数据包之前执行流分类修改动作,最终从相应端口发出。

交换芯片的技术指标:交换容量、端口速率、特性、表项、缓存、时延等。

2.7.全球交换芯片市场持续增长

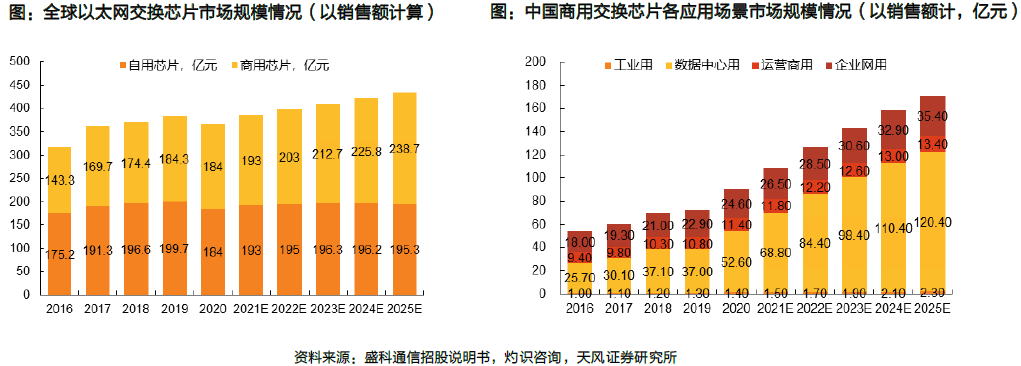

全球以太网交换芯片市场规模持续增长,未来主要规模增量将来自商用厂商。

◆ 根据灼识咨询数据,以销售额计,全球以太网交换芯片总体市场规模 2016 年为318.5 亿元,2020 年达到 368.0 亿元,2016-2020 年年均复合增长率为 3.6%,预计至 2025年全球以太网交换芯片市场规模将达到 434.0 亿元,2020-2025 年年均复合增长率为3.4%。

◆ 以太网交换芯片分为商用和自用,2020 年商用和自用占比均为 50%,未来以太网交换芯片市场的主要增量将来自商用厂商,其主要原因如下:①以太网交换芯片天然形成的技术、资金壁垒,使得部分自用厂商难以在自身体量下同时支撑芯片的高额研发投入,从而影响自用市场的增长;②全球以太网交换芯片未来增量主要来自于数据中心市场,而数据中心市场商用厂商起步较早,获得先发优势;

数据中心将成为未来中国商用以太网交换芯片市场增长的主要推动力。

预计至 2025 年,数据中心用以太网交换芯片市场规模占比将达到70.2%。商用数据中心用以太网交换芯片市场规模 2020-2025 年年均复合增长率将达到 18.0%,数据中心将成为未来中国商用以太网交换芯片市场增长的主要推动力。

2.8.海外巨头垄断交换芯片市场,国产替代空间较大

◆ 交换芯片行业壁垒较高:以太网交换芯片具备平台型和长生命周期的特点,芯片一经进入供应链则应用周期较长,生命周期长达 8-10年,具备较强客户粘性。行业具备较高的技术壁垒、客户及应用壁垒和资金壁垒,当前行业整体国产程度较低,国内参与厂商较少。

◆ 中国商用以太网交换芯片市场:2020 年中国商用以太网交换芯片市场,博通、美满和瑞昱分别以61.7%、20.0%和 16.1%的市占率排名前三位,合计占据了 97.8%的市场份额。此外,盛科通信排名第四,占据 1.6%的市场份额,在境内厂商中排名第一。

◆ 中国自用以太网交换芯片市场:主要参与者为华为和思科,根据灼识咨询数据,2020 年中国自研以太网交换芯片市场以销售额口径统计,华为和思科分别以 88.0%和11.0%的市占率排名前两位,合计占据了 99.0%的市场份额。

◆ 国内厂商的产品与海外巨头相比存在代际差异:以盛科通信为例,公司于2024年刚完成了12.8T/25.6T交换芯片的小批量交付,而博通在2025年6月已经实现了102.4T交换芯片的量产。

2.9.PHY芯片是交换机重要的组成部分

以太网物理层芯片(PHY)工作于 OSI 网络模型的最底层,是以以太网有线传输为主要功能的通信芯片,用以实现不同设备之间的连接。

◆ 工作原理:PHY芯片作为以太网网络传输的物理接口收发器,定义数据传送与接收所需的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,通过接口与MAC进行数据交换。

◆ 市场规模:随着数据量增长,PHY芯片市场规模有持续上涨的动能。据中国汽车技术研究中心数据,2021年全球以太网物理层芯片市场规模为120亿元,预计2025年市场规模达到300亿元,年均复合增速CAGR为25%。

◆ 下游应用领域:以太网物理层芯片产品的客户广泛分布于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备及工业控制等行业领域。据统计, 2021年全球数据中心&企业网络、工业自动化、消费电子、汽车、通信分别占20%、11%、16%、21%和18%。

2.10.境外厂商占据PHY市场主要份额

以太网物理层芯片领域集中度较高,少量参与者掌握了大部分市场份额。欧美和中国台湾厂商经过多年发展,凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累,形成了较大的领先优势。

◆ 在全球以太网物理芯片市场竞争中,博通、美满电子、瑞昱、德州仪器、高通和微芯稳居前列

◆ 我国以太网物理层芯片自给率极低,下游厂商使用的以太网物理层芯片高度依赖境外进口,国内市场基本被境外国际巨头所主导,前五大厂商分别为瑞昱、博通、美满电子、德州仪器、高通。

03

AI发展带动交换机升级

3.1. 网络可用性决定GPU集群算力的稳定性

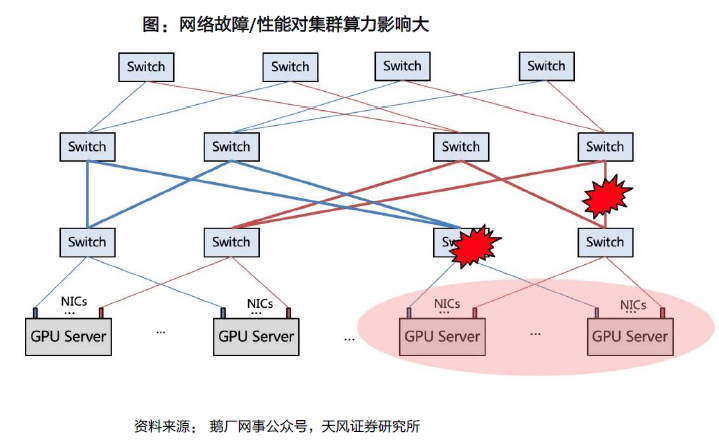

◆ 算力规模持续提升,但大集群不等于大算力:AI大模型近年来迎来快速发展,模型参数量呈指数级增加,算力需求规模已从千卡跃升到万卡甚至十万卡级别。大模型庞大的训练任务需要由大量GPU服务器组成的算力集群来提供算力,而这些服务器之间要通过网络连接,进行海量数据交换。所以单个GPU的性能再强,如果网络性能跟不上,那整个算力集群的计算能力也会大打折扣。

◆ 网络可用性决定GPU集群算力稳定性:(1)网络故障域大:相比单点GPU故障只影响集群算力的千分之几,网络故障会影响数十个甚至更多GPU的连通性,只有网络稳定才能维持系统算力的完整性;(2)网络性能波动影响大:相比单个低性能GPU或服务器容易被隔离,网络作为集群共享资源,性能波动会导致所有计算资源的利用率都受影响。

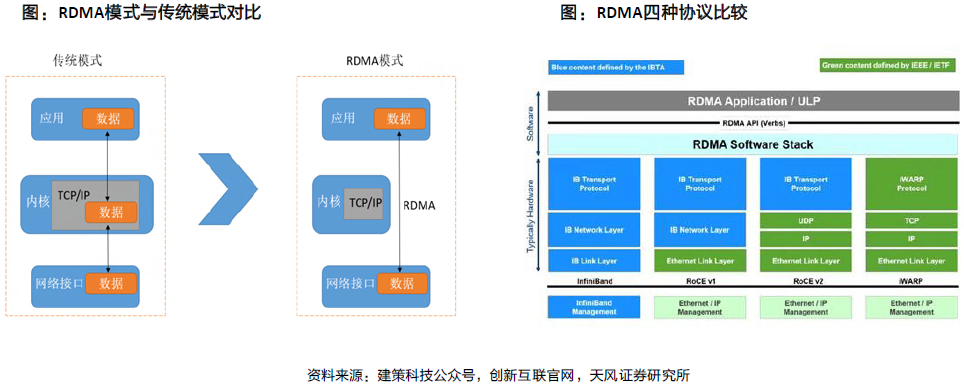

3.2. RDMA 技术降低多卡间通信时延

◆ 降低卡间通信时间是分布式训练中提升加速比的关键:为了缩短训练时间,大模型训练通常采用分布式训练技术,分布式训练系统的整体算力并不是简单的随着智算节点的增加而线性增长,而是存在加速比且小于1,这是由于在分布式场景下,单次的计算时间包含了单卡的计算时间叠加卡间通信时间。降低多机多卡间端到端通信时延的关键技术是RDMA技术,该技术可以绕过操作系统内核。

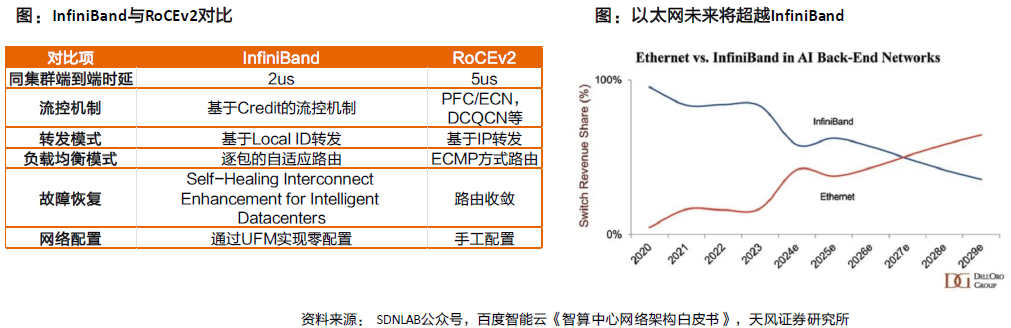

◆ RDMA 技术主要采用IB和RoCEv2方案:实现RDMA的方式有InfiniBand、RoCEv1、RoCEv2、iWARP四种。其中RoCEv1技术当前已经被淘汰, iWARP使用较少。当前RDMA技术主要采用的方案为InfiniBand和RoCEv2两种。

◆ IB和RoCEv2可以降低时延:在InfiniBand和RoCEv2方案中,因为绕过了内核协议栈,相较于传统TCP/IP网络,时延性能会有数十倍的改善。在同集群内部一跳可达的场景下,InfiniBand和RoCEv2与传统IP网络的端到端时延在实验室的测试数据显示,绕过内核协议栈后,应用层的端到端时延可以从50us(TCP/IP),降低到5us(RoCE)或2us(InfiniBand)。

3.3. 以太网和IB各有千秋

◆ InfiniBand与RoCEv2对比:IB能支持单集群万卡GPU规模,且保证整体性能不下降,时延小于RoCEv2,但成本略高,供应商主要以英伟达为主,其市场份额超过7成。RoCE 方案的特点是通用性较强和价格相对较低。除用于构建高性能 RDMA 网络外,还可以在传统的以太网络中使用。支持 RoCE 的交换机厂商较多,市场占有率排名靠前的包括新华三、华为等。

◆ 以太网发展势头强劲:根据Dell‘Oro Group 预测,2025-2029 年,部署在用于加速服务器的 AI 后端网络中的交换机支出将超过 1000 亿美元。在供需利好因素的推动下,以太网发展势头正盛,越来越多的大规模AI集群将其作为主要架构。加速器种类的日益丰富推动了以太网的应用,包括基于英伟达GPU的大型集群(如xAI的Colossus)也选择了以太网进行部署,Dell‘Oro Group预计2027年,以太网将超越InfiniBand。

◆ 英伟达面向AI打造强大的以太网网络: 2023年7月,UEC(超以太网联盟)成立,其中成员包括AMD、Arista、博通、思科、Meta和微软等,为AI网络构建一套完整的基于以太网的解决方案。2024年7月,英伟达也正式加入了UEC,其发布的Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用,将AI网络性能提升至传统以太网的1.6倍,并计划后续每年推出新的Spectrum-X产品,不断提高AI以太网网络性能。

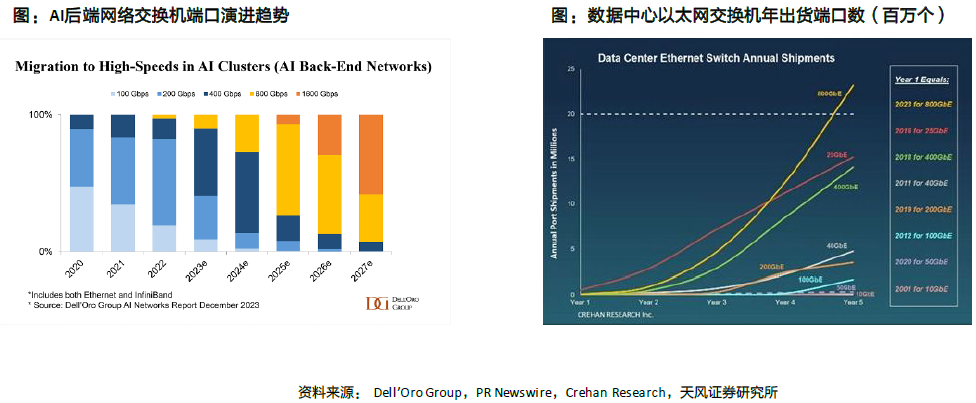

3.4. AI推动数据中心交换机向更高速率发展

◆ AI推动数据中心交换机的升级和扩容:随着全球人工智能技术的发展,企业和数据中心对AI算力的需求急剧增加。AI模型训练、数据分析等任务需要大量的计算资源和高速的数据传输,从而推动了数据中心交换机的升级和扩容。根据IDC统计数据,2024年全球网络市场中数据中心交换机是唯一实现正增长的产品,中国交换机市场2024年同比增长5.9%,其中数据中心交换机同比增长23.3%,数据中心交换机产品中,AIGC推动200G/400G设备收入同比增长132.0%,端口出货量同比增长166.5%。

◆ 800G端口占比逐步提升:根据Dell’Oro Group的预测,到2027年,400G和800G速率的端口占比将达到40%以上;到2025年,AI后端网络中的大多数交换机端口预计将达到800G,到2027年将达到1.6T。根据Crehan Research的预测,由于AI对高网络带宽的需求,800G交换机将得到客户的快速采用,出货量在4年内超过2000万个端口。

04

代表公司

4.1.国内交换机厂商-中兴通讯

◆ 全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商:公司拥有 ICT 行业完整的、端到端的产品和解决方案,集“设计、开发、生产、销售、服务”于一体,聚焦运营商网络、政企业务、消费者业务,业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口。

◆ 数据中心交换机系列产品保持 GlobalData 国内同产品最高评级:国产超高密度 400GE/800GE 框式交换机,基于自研 7.2T 分布式转发芯片和 112Gb/s 高速总线技术,性能业界领先,整机支持 576 个 400GE 或 288 个 800GE接口;51.2T 盒式交换机,支持 128 个400GE 接口,达到业界一流水平,已在互联网企业规模商用。在运营商数据中心交换机市场,公司框式交换机凭借自研核心器件保持行业领先地位;盒式交换机分别以第一名和第二名中标中国联通和中国电信集采项目。

4.3.国内交换机厂商-锐捷网络

◆ 领先的 ICT 基础设施及解决方案提供商:公司的主要产品包括网络设备(交换机、路由器、无线产品等)、网络安全产品(安全网关、下一代防火墙、安全态势感知等)、云桌面整体解决方案(云桌面软件、云主机、云终端)以及 IT 运维等其他产品及解决方案。

◆ 在数据中心领域,持续引领创新:公司首发最新一代数据中心 TH5 冷板交换机,夯实领先优势;首发 51.2T CPO 交换机,与上游深度合作,打造产品性能极限;公司作为阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网大厂的核心供应商,助力客户快速搭建起大规模 AI 基础设施。同时,公司新增成为滴滴、小红书自建数据中心集群的合作伙伴;与 B 站、新浪合作,助力其数据中心集群建设。

◆ 高端产品在运营商集采中实现突围:入围中国移动高端三层交换机集采及高端路由器集采,中标中移动研究院 GSE 协同创新基地实验室用智算中心交换机采购项目;高份额获得中国电信天翼云高性能核心交换机采购招标项目。

4.4.国内交换芯片龙头-盛科通信

◆ 国内领先的以太网交换芯片设计公司:公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售,在国内具备先发优势和市场引领地位,产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品,其自主研发的以太网交换芯片已进入国内主流设备商的供应链,以公司芯片为核心生产的以太网交换设备已在国内主要运营商以及金融、政府、交通、能源等各大行业网络实现规模应用。

◆ 高端旗舰芯片已小批量交付:公司目前产品主要定位中高端产品线,产品覆盖100Gbps~2.4Tbps交换容量及100M~400G的端口速率。此外,公司面向大规模数据中心和云服务需求,交换容量为12.8Tbps及25.6Tbps的高端旗舰芯片已于2024年实现小批量交付,该产品支持最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性。